1902年に生命保険会社として創業した第一生命グループは、お客さまの「一生涯のパートナー」として、死亡保険や医療保険、年金保険などを中心に、商品・サービスを提供しています。昨今ではベネフィット・ワンをグループ会社化するなど、保険サービス業への進化に向けて事業ウイングを拡大しています。 またこれまでも、「第2回 健康寿命をのばそう!アワード」での厚生労働省健康局長 優良賞受賞をはじめ、「健康経営銘柄」に2015年、2024年、2025年と3度の選定や「健康経営優良法人 ホワイト500」に9年連続認定されるなど、健康経営®にいち早く取り組み、先頭を走り続けている企業でもあります。 そんな第一生命ホールディングス人事ユニット健康増進グループでマネジャーを務め、保健師でもある竹田桂子さんに、第一生命グループにおける健康経営についてお話を伺いました。

「健康経営®」は、NPO法人健康経営研究会の登録商標です。

1902年の創業当初から健康経営的発想が根底に

―――まずは健康経営に取り組まれたきっかけをお聞かせください。

竹田:健康経営に取り組むきっかけとなったのは、弊社グループの創業来の精神と通じるところがあるからだと思います。弊社の創業者である矢野恒太は、もともと医師だったのですが、理想の生命保険会社を作りたいということで起業し、「第一生命」という日本初の相互会社を創業しました。矢野は「世間の人が喜ぶか、なくてもよいと思うかを考えよ」という考えのもと、保険という枠にとどまらず、社会保障を補完する生命保険会社の使命・役割を果たすべく各種取組みを推進してきました。そして、事業を通じた社会への貢献とあわせて、従業員の保健衛生の面も大切にすることも重視しており、創業当時から健康経営的な発想が根底にあったことから、ある意味先がけて取り組んでいたと感じています。

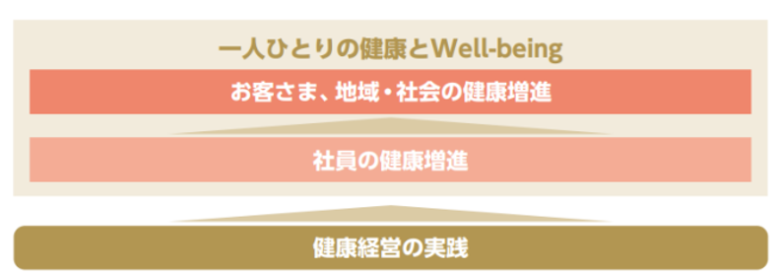

健康経営を実践することは、従業員自身のウェルビーイングに繋がるだけでなく、当社グループ事業の成長にも繋がり、ひいては、サステナブルな社会への実現に貢献できると考えています。

―――創業来、「健康経営」という概念ができる前から取り組まれているのですね。近年はどのように変わってきているのでしょうか。

竹田:弊社の健康経営における新たなスタートは、「健康増進元年」として打ち出した2010年にあると言えます。当時の社長の、「現状の自分達の健康状態はお客さまに健康をお届けするのにふさわしいものか」「従業員が健康でなければ良いパフォーマンスを発揮できない」、そんな思いのもとに打ち出されたものです。当時、健康診断の結果を性別や年代別に集計し、全国の平均と比較したところ、想定以上の従業員に所見が認められ、健康に課題がある状況だということがわかりました。どこに課題があり、何を優先して解決すべきか、もう少し従業員の健康を“見える化”しなければならないということで、健康白書を作成しました。それをもとに専門委員会が設置され、全社としてしっかり取り組んでいこうとなりました。

その後、創立110周年を迎えるタイミングで「健康宣言」を、そしてそれを発展させる形で2013年に「健康増進基本方針」を制定しました。そうした新しいものを取り入れつつ、やるべきことを着々と行ってきた中で、2015年に始まった「健康経営銘柄」に選定していただくことができました。

男女の健康課題を通じた風土づくりと心理的安全性の重要さ

――御社ではどのような体制で健康経営に取り組まれているのでしょうか。

竹田:第一生命ホールディングスの人事ユニット・健康増進グループと最大の従業員を有する事業会社の第一生命の人事部健康増進室が連携しており、全体では産業医や保健師も含め、20名を超える人員で業務に当たっています。健康経営の企画については、そのなかの「健康経営推進チーム」を中心に取り組んでいます。健康経営の最新情報を収集することはもちろん、効果が期待できるのではないかと思われる企画を提案し、産業医や保健師、他のメンバーなどと一緒に綿密なディスカッションを重ねながら検討し、実行に移しています。自身も保健師ですので、自らトライアルを繰り返したり、実践を重ねたりしながら日々健康経営と向き合っています。

―――具体的なお取り組みについてもご紹介ください。

竹田:弊社グループは従業員の約9割が女性なのですが、特に第一生命で営業を担当している「生涯設計デザイナー」は、女性の比率が高くなっています。そのため、婦人科がん検診への取り組みは非常に力を入れている部分で、検診費用の無償化を実現しています。

乳がん検診では検診用の「マンモバス」を離島も含め、全国に走らせており、各事業所の近くで受診することができる仕組みになっているため、受診率は全国平均と比べても高く、早期発見にも寄与できているのではないかと思います。一方、子宮頸がん検診ではこのような仕組みがないため、受診率が伸び悩んでいるのが現状であり、やはり受診しやすい環境を整えることが課題だと感じています。

そして生活習慣病予防に対しては、健康診断や保健指導に力を入れています。定期健康診断はもちろん、二次健診受診を強く勧奨しているほか、健康保険組合とコラボした保健指導の打ち出しも行なっています。実際に、健保組合でレセプトの分析をしてみると、重症化は食い止められているという傾向もみられます。

他には心理的安全性の確保にも取り組んでいます。女性の健康というのももちろん大事ですが、男性にも更年期はありますし、男女それぞれの健康課題を通じた風土づくりというのは大事だと捉えており、ダイバーシティの担当とも連携しながら、両方の要素が盛り込めるようなセミナーを一緒に開催しています。また、他社とコラボした男女の更年期についてのパネルディスカッションの実施や、2024年3月・2025年3月には国内グループ会社のイベントとして、国際女性デー・女性の健康週間の時期にあわせて「第一生命WOMAN’sデー」を開催しました。2024年のイベントでは社長と有識者がトークセッションや、社長自ら生理の疑似体験をしたりすることで、より多くの従業員に心理的安全性の確保や個々人の違いを知ってお互いに尊重することが大事という考えを浸透させる取り組みを行いました。

―――多様化が叫ばれる現代だからこそ、心理的安全性の重要度がますます高まっていますね。

竹田:そうですね。それに関連して、仕事と治療の両立支援にも力を入れています。もちろん病気の予防も大事ですが、どうしても防げない病気はありますので、そのような場合でも柔軟に働けるように制度を整えています。また、保険をお客さまにお届けする我々だからこそ、従業員に向けた保障もしっかりと整備しており、従業員が安心して働き続けられる枠組みをつくっております。

私の周りでも実際に会社加入の団体保険の保障を受けた従業員がおりますが、「急に病気になってすごく不安な時に、こういう制度があって本当に助かった」「こういう会社でよかった」と言ってもらうことができて、保険の原点を改めて感じさせられました。

健康づくりを楽しんでもらうために。従業員の「やる気」を高める工夫

―――従業員の皆様の利用率の高いサービスがあればぜひ教えてください。

竹田:2つ紹介させていただければと思いますが、一つ目は「QOLead(キュオリード)」というグループ会社が提供する「QOLism(キュオリズム)」というアプリです。このアプリは、健康経営優良法人認定基準に準拠したコンテンツを搭載したもので、弊社の健康保険組合でも契約しており、約8割ほどの従業員が登録しています。歩数の自動計測や写真でメニューを自動検出する食事記録、体重・体型や睡眠の計測・記録、エクササイズ動画、定期的なイベント開催など、手軽に楽しく使いながら生活習慣病予防にも繋げることができるものになっています。

その上で、従業員のやる気をより高めて幅広く使ってもらえるよう、「ヘルスケアポイント制度」という制度を設けています。歩いたり、食事記録をするだけでポイントが貯まり、ギフトカードなどに交換することができるのですが、これは健康を意識して生活習慣病予防に取り組んでいる人にインセンティブを付与することにも繋がっています。

アプリに連動したイベントも開催しており、そのひとつとして月を決めてウォーキングイベントを行っています。歩いた距離や歩数を競うイベントなのですが、個人参加の個人対抗戦だけでなく、10人単位でチームを組んで参加するチーム対抗戦もあります。チーム対抗戦はなかなかの盛り上がりを見せるんですよ!

このイベントはアプリを利用することで、テレワーク勤務の人でも一緒にチームとして参加することができますので、様々な場所にいても楽しめるというところもポイントなのかなと思います。また、チーム内で歩数を伸ばすコツなどを話し合う中で、コミュニケーションが活性化し、今まであまり運動に積極的でなかった従業員がチーム対抗戦をきっかけに、運動習慣が定着化したというポジティブな変化も起こっています。

実際にイベント期間中のほうが歩数も増えていて、イベントに参加していない人よりも、個人戦に参加した人や、さらには、個人戦とチーム戦の両方に参加した人達がより多く歩いていることがわかっており、誰かと一緒に取り組むことが、歩数の増加に繋がりやすいのかなと感じています。

竹田:2つ目は、「ベネフィット・ステーション(ベネステ)」です。運営しているベネフィット・ワンが2024年5月にグループ会社となり、同月から導入してすでに90%を超える従業員が登録しています。健康や育児・介護、スポーツといった健康経営に資するメニューをたくさん揃えているので、個人がより健康的な活動をしやすくなったというところはポイントだと感じますし、同時にベネステは従業員への投資だと捉えています。「健康」というものは単に体が健康であることだけではなく、プライベートの充実も大切な要素であり、そういったものに寄与できるものだと考えているからです。また、私達自身がしっかりと体験し、実感することで、より深くベネステの良さや価値をお客さまにご案内できるという側面もあります。

ベネステでは、「ベネポ」というポイントがもらえるほか、サブスクリプションの動画配信サービスを見られたり、映画館の利用や旅行、食事などがお得になったりするなど、単純に楽しい・嬉しいという点も魅力ですが、サービスを通して家族や友達・同僚との会話やコミュケーションにも繋がり、絆が深まるきっかけにもなりえます。

また、弊社は全国に従業員がおりますので、例えば都市部のような特定の地域の人だけが活用できるのではなく、全国で同じようにサービスを活用できるというのは非常に魅力的なポイントです。

「健康」と親和性が高い保険会社だからこそ、健康経営を広めたい

―――これまで取材をさせていただいた企業の方から、「保険会社の方から、『健康経営優良法人認定に申請してみたらどうですか』と勧められて挑戦してみました」というようなお話もよく聞きます。御社でも他の企業に健康経営を広めていらっしゃるのでしょうか。

竹田:保険会社の事業は「健康」と非常に親和性が高いので、積極的に健康経営について広めていきたいと思っています。主に営業担当からお話をさせていただいていますが、営業担当自身が健康経営を理解し、自社の健康経営を語れるからこそ、お客さまへおすすめすることがきますし、とても頼もしく思っています。

また、お客さまが喜んでくださったという話を聞いたり、「健康経営が大事だと考える会社は、従業員を大事にしている会社だと改めて感じました」という言葉をいただいた時は、すごく嬉しいですし、これまで取り組んできてよかったなと心から思いました。

また、法人のお客さまより、当社の健康経営について担当から話を聞いてみたいと言われることもあり、そういった場合には私から弊社の取り組みなどをお客さまに直接ご説明することもあります。

―――会社同士の繋がりの中で高め合っていくということもよくあるのでしょうか。

竹田: 弊社も理事企業をしております「kenko企業会」*という団体がありまして、意見交換や情報交換が活発に行われています。会合やセミナーなども定期的に開催しています。

この会合では、業種や規模を問わず、共同で分科会の活動をするのですが、やはり他社がどのようなことに取り組んでいるのかは担当者としてすごく気になるところなので、他社の事例を学ぶ機会になりますし、そういう会に参加しているというところもモチベーションの維持に繋がっているかなと思っています。

*会員各企業がボランティアベースで集い、各々の健康管理プログラムやノウハウを共有し、学び合い、新しいアイディアを出し合うなど、相互のベンチマーキングを通じてレベルアップを図ることを目的とした会

―――最後に、これから重点的に取り組んでいきたいことや実現したい姿についてお伺いできますでしょうか。

竹田:健康というのは、取り組んだことの成果が見えるまでに時間を要する部分も多く、すぐに数値が良くなったり、結果が出たりするものばかりではないので、効果を語ることや取組みを推進することは難しいと感じる部分もありますが、「生活習慣病予防」と「メンタルヘルス」の二つの対策を重点的に、一歩一歩着実に健康経営に取り組んでいきたいと思っています。

また、「健康」はどちらかというと個人的なものと捉えられがちな側面があり、もちろんそういう部分も多分にあるとは思うのですが、一人ではなく誰かと一緒に取り組むことで、継続的な活用につながったり、良い効果をもたらすこともあると思います。だからこそ、個の取り組みと組織の取り組みを掛け合わせて相乗効果を生み出していく、そういった流れも大切にしていきたいと考えています。

<プロフィール>

第一生命ホールディングス株式会社 https://www.dai-ichi-life-hd.com/

人事ユニット 健康増進グループ 兼 健康保険組合 マネジャー 保健師 竹田 桂子