株式会社メンタルヘルステクノロジーズは、「幸せをリデザインする」というミッションに、「ウェルビーイングのスタンダードを創る」というビジョンを掲げるヘルスケア企業で、2022年に東京証券取引所グロース市場に上場。切迫する日本の医療・健康問題の中でも、働く現役世代の健康に注目しており、‟企業をもっと健康に!“と、心身の健康問題を考えることが身近になる世界の実現を目指して、主にメンタルヘルスケアサポートのソリューションを企業に提供しています。

少子高齢者化が進み労働人口がさらに少なくなることが予想されている昨今、従業員が心身ともに健全であることは、企業運営においてより一層必要なこととされています。

2016年からメンタルヘルスソリューション事業をスタートしたメンタルヘルステクノロジーズは、自社従業員の健康にも真摯に取り組む企業として2024年には「健康経営優良法人」に認定されています。「健康経営®」「人的資本」に関連した著書執筆や講演会など、多岐にわたって活躍する代表取締役社長の刀禰さんと、コーポレート本部の首藤紘明さんにお話を伺いました。

「健康経営®」は、NPO法人健康経営研究会の登録商標です。

経営の大前提として、従業員のメンタルケアをしっかりとサポート

―――御社の事業内容について教えてください。

刀禰:弊社ではクラウドを活用し企業における最適なメンタルヘルスケア体制の構築をサポートする各種ソリューションを企業様向けに提供しており、産業医及び産業保健師等による役務提供サービスとクラウド型メンタルヘルスケアサービス「ELPIS」をパッケージ化した、「産業医クラウド」をサービス提供しています。

産業医クラウドは、当社独自の基準を満たした産業医による質の高い産業保健サービスの提供にこだわっており、採用産業医の通過率は約20%です。

これまでに2,000社以上の企業の職場環境の改善やメンタルヘルス対策をサポートしてきました。

刀禰:本事業を立ち上げるきっかけとなった出来事の一つに、創業当初に離職した社員とのやりとりがあります。彼は主にリモートワークで業務を行っていたため、日常的に直接顔を合わせる機会は少ない社員でした。しかし、体調を崩し、最終的には退職することになりました。

後に聞いた話では、彼はメンタル不調に陥り、医師に相談しながら治療を受けていたとのことだったんです。最初に処方された薬の効き目が悪かったため、別の薬を処方されましたが、今度は効果が強すぎて身体が動かせない状態になり、業務継続が困難になったといいます。その結果、やむを得ず退職に至りました。

彼が適切な治療を受けることができていれば状況は異なっていたのではないかと痛感しました。同時に、メンタルヘルスケアにおいて社員を支援する仕組みや理解がいかに重要であるかを深く考えるきっかけとなり、現在の事業をスタートする原動力の一つとなっています。

―――メンタルの不調は、適切な医療や医師に助けられる部分は大きいですよね。

刀禰:そうですね。この経験から、「企業運営においても、これまで以上にメンタルヘルスの予防策を講じる必要性が高まるのではないか」つまり、産業医の役割がより変化していくのではないかということを考えるようになりました。

実は、ストレスチェック制度(2015年12月義務化)が導入されるよりも前のことですが、精神科医に話を聞いたところ、当時でもメンタル不調者は年々増加傾向にあり、労働人口の3%~3.5%程度から、近いうちに5%以上に増加するのではないかという見立てがありました。少子高齢化が進むことで若い世代への労働需要がますます高まり、それに伴い仕事のストレスも増加していくと考えました。

その結果、2020年頃には従業員に対するメンタルヘルスケアが企業にとって必須となるのではないかと予測したことが、この取り組みを始めるきっかけでした。

メンタルヘルスケアの必要性を認知させることからスタート

刀禰:実際、企業運営における従業員のメンタルヘルスケアの重要性への意識は高まっていると感じます。しかし、世代間ギャップが非常に大きい点が課題だと考えています。特に、50代以上の方が役員やイニシアチブを取っている組織では、まだメンタルヘルスケアに対する理解が十分ではない傾向があります。

一方で、若い世代が中心の組織やスタートアップ企業では、従業員のメンタルヘルスケアの重要性が広く認識されているケースが多いように思います。このような認識の差は、今後解決すべき重要な課題であると感じています。

―――経営層がメンタルヘルスケアの必要性を理解しているかどうかも大事ですね。

刀禰:そうですね。予防も重要ですが、すでにメンタル不調を抱えている方への具体的な対処法を共有することも大切だと考えています。弊社では、メンタルヘルスケアに特化した産業医を厳選していますが、産業医であっても全ての予防法や対処法を網羅しているわけではありません。そのため、弊社がこれまでに培ってきた知識や情報を共有し、支援の質を高める取り組みを行っています。

心身の不調は日々変化するもので、体調が100%の日もあれば0%の日もあり、50%の日もあります。白か黒かという単純な話ではなく、「グレーな日」があることも自然だと伝えることが、再発率を抑えるために重要です。しかし、このような「グレーゾーンの受け入れ」の重要性を理解している産業医は実際には少ないのが現状です。

弊社では、従業員がメンタル不調を理由に休職を余儀なくされた場合でも、復職をサポートする体制を整えています。会社としても、やはり戻ってきてほしいと考えています。しかし、現実には「会社に戻りづらい」と感じる人がいるのも事実です。そのため、メンタル不調は誰にでも起こり得るものであることを全員が理解し、寄り添うことが重要だと考えています。

働き手に選ばれる企業に! 「健康経営」の取り組みは必須

―――予防対策の取り組みはよく聞きますけど、心身不調をきたした従業員を復帰させるまでの施策というのはまだあまりメジャーではないと感じます。健康経営という取り組み自体は有効だと思いますか?

刀禰:健康経営とは、企業運営の基本のようなもので、実践しているのが当たり前の時代になっていると思います。もしそれを実施していなければ、働き手から選ばれなくなっていくのではないでしょうか。

例えば、現在、教育の現場では深刻な教員不足が問題視されています。教師は子どもたちと関わる仕事であり、毎日の決められた業務に加えて、理想を追求すればするほど業務量は非常に多くなりがちです。最近では、いわゆるモンスター・ペアレンツも珍しくなくなっています。

かつては「狭き門」であった教員の採用試験も、長時間労働や保護者対応の負担などの不安から、受験者数が減少し、競争率も低下するという喫緊の課題に直面しています。これはおそらく20年前には考えられなかった状況ではないでしょうか。やりがいだけでは働き手は集まらず、教職の現場においても働きやすい環境づくりが急務となっています。これは一般企業でも同様の状況です。

今後、2030年には約600万人、2040年には約1000万人の労働人口が不足すると予測されています。特に不足が懸念されているのは、医療、福祉、第一次産業、物流など、いわゆるエッセンシャルワーカーです。現代社会ではさまざまな価値観が生まれており、フリーランスや副業が増加し、働き方改革やテレワークが進んでいます。これにより、「企業に所属する理由」がわかりにくくなってきているわけです。優秀な人材の確保や組織の安定のためにも、働きやすい環境づくりと従業員の心身の健康を守る取り組みが最重要課題となるのではないでしょうか。

複合的な要因から起こりうる状況と予防策を考えていく

―――健康的に働ける組織を創るコンサルティングの仕事もしていらっしゃると伺っています。健康のためには何が大事だとお考えですか?

刀禰:運動・食事・睡眠はすべて重要だと思います。いわゆるセルフケアという言葉ではわかりづらいため、最近ではこれらを「コンディショニング」と呼んでいます。最高のパフォーマンスを発揮するためにも、毎日の運動・食事・睡眠で調子を整えていくことが大切です。

7時間は寝た方が良いし、運動は絶対にした方が良いです。運動習慣については、会社がどこまで促せるかには限界がありますが、何が一番大事かと言えば、睡眠だと思います。

従業員が心身の不調を起こさず、未病の段階で予防していく取り組みは非常に重要だと考えています。そのため、健康に関する情報提供も欠かせませんね。

―――そもそも、心身の不調で一番多い原因は何なのでしょうか?

刀禰:要因は複合的だと思います。厚生労働省の令和4年の「労働安全衛生調査」によると、労働者ストレスの3大要因は「仕事の量」「仕事の質」「職場の人間関係」です。

現代は多くの職場で環境変化が激しく、仕事をミスなくスピーディに対応することが求められ、ちょっとしたミスも許されない。そこに人間関係の悪さが加われば、誰でも病んでしまう可能性のある時代になっていると感じます。

予防方法はシンプルです。例えば、問題が起きた時の対処法をまとめたトリアージ表を作っておくことや、上司や部下、同僚とのコミュニケーションがしっかり取れているか、ハラスメントなどの不適切な行為がないかを定期的に確認するシステムを整えておくことが大切です。

そもそも、経営者は目の前のお客様や一緒に働く人たちを幸せにするために会社を作っていると思います。私はその初心に立ち返りながら動いているだけだと言えるかもしれません。「幸せをリデザインする」というのが、弊社のミッションでもあります。

ビジョン遂行のために、自ら率先して「健康経営」に取り組む

―――昨年、「健康経営優良法人」に認定されていますね。 首藤さん、働いていていかがですか?

首藤:私は当社の「感謝し合う文化」「風通しの良さ、透明性」「コンプライアンス意識の高さ」に働きやすさを感じています。社内では「ケアして、認めて、感謝して」を実践し、上司から日常的に感謝の言葉が伝えられることで、感謝の文化が広がっています。

また、社長との距離が近く、Slackで定期的に考えが共有されるほか、評価制度も内容を社員全員が確認でき、透明性が保たれていると感じますし、コンプライアンスの意識向上という点では、ハラスメント研修や勤怠管理研修を通じ、コンプライアンス遵守が徹底されているので、安心して働ける環境が整備されていると思っています。

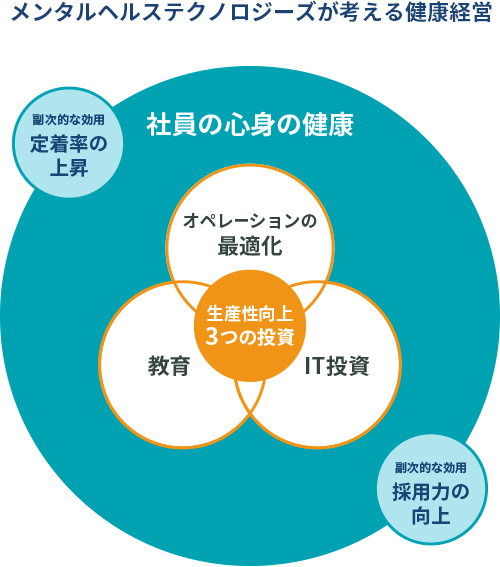

刀禰:弊社は「ウェルビーイングのスタンダードをつくる」というビジョンを掲げていますが、これはお客様に対してだけでなく、私たち自身も引き続き体現していきます。医療や健康問題に向き合う中で、シニア世代だけでなく、現役世代も多くの問題を抱えていることがわかってきました。「心身の健康」は人生で最も大切なことの一つであるにもかかわらず、それを後回しにしてしまっている現実があります。

私たちが提供するさまざまなメンタルヘルスソリューションサービスを通じて、お客様の医療や健康問題の解決を図り、「イキイキ働く環境」を創り続け、「今を生きる」人々を増やしていきます。

さらに、同じ思いを持つ企業様からの信頼を得るために、私たちメンタルヘルステクノロジーズも「イキイキ働く環境」であり続け、従業員一人ひとりが「今を生きる」個人として働くことを大切にしています。

<プロフィール>

株式会社メンタルヘルステクノロジーズ https://mh-tec.co.jp/

代表取締役社長 刀禰真之介

コーポレート本部 首藤紘明