日本電気株式会社(NEC)は、2024年7月に創業125周年を迎えました。

1899年に通信事業からスタートし、近代日本の発展に大きく貢献。

「安全・安心・公平・効率」という社会価値の創造を目指し、近年では生成AIや生体認証システムの開発など、私たちの生活環境をより豊かなものへと支え続けてくれている日本を代表するグローバル企業です。携帯電話の黎明期に画期的に登場した折りたたみ電話も、NECが開発した技術。そんな身近なものから、海底ケーブルや衛星通信の開発まで、生活を支えるインフラ整備にも携わっています。

NECの社員数は単独では約2万人、グループ全体では約11万人。

健康経営®という観点では、健康保険組合に加入している家族を含めた約15万人の人たちの健康と幸せを守るというミッションがあります。

今回はNECのエンプロイーリレーション統括部の井上さん、工藤さん、NECビジネスインテリジェンス社の中嶋さん、村岸さんに、NECならではのテクノロジーを活かしたユニークな健康サポートなどの貴重なお話を伺いました。

「健康経営®」は、NPO法人健康経営研究会の登録商標です。

総勢110名の健康経営推進チームが社員の健康をサポート!

エンプロイーリレーション統括部 工藤正和 さん

―――皆さんそれぞれの役割を教えていただけますか?

工藤:私は現在、NECのエンプロイーリレーション統括部に所属していまして、NECグループ健康経営推進チームの一員として、ここにいる井上と共にグループ全体の戦略を担っております。当社が2019年に健康宣言を出した時から健康経営に携わっていますので、古株です。

我々NECのチームとここにいるNECビジネスインテリジェンスのメンバー、ここにはいませんが日本電気健康保険組合のメンバー総勢110名でNECグループ全体の健康経営活動を推進しています。

井上:私は、工藤と同じチームにいて基本的な役割は同じですけれども、今年度からチームに参加しまして、健康経営そのものが当社の事業に価値を生み出していけるようにと意識して活動しています。例えば “クライアントゼロ” と呼んでいるのですが、自社のプロダクトやサービスを0番目の顧客として活用し、我々の企画する健康経営の施策や制度においてどのような効能・メリットを出せるかの有効性の検証や課題整理・提案を進めています。プロダクト・サービスの有用性とそれらの活用を通じたノウハウの両面がビジネスに繋がることが大事だと考えています。ですので、グループ会社も含めた自社の社員とその家族までをも、健康かつ元気にすることがミッションであり、その結果として会社のビジネスをより強固にする。そういったところを目指しています。

NECビジネスインテリジェンス 中嶋崇之 さん

中嶋:私は2024年の4月からNECビジネスインテリジェンスという会社に出向して、その中で健康経営と社員に向けた健康診断のオペレーションを担当しています。

村岸:私も同じくNECビジネスインテリジェンスに出向して、チームで決めた戦略をどのように進めていくか、運用を担っています。特に女性の健康管理に向けた施策を担当しています。

―――健康経営の推進にあたって、きっかけや背景などがあればお聞かせいただけますでしょうか?

工藤:当社では2019年に健康宣言を発信しましたが、その前年に会社全体の中期経営計画を出しており、社員の力を最大限に引き出し、実行力を上げる活動が会社全体として始まり、人や組織に対する投資が強化されました。また、社員が“最高のパフォーマンスを出していくためには、一人ひとりが自ら考えて、自ら行動することが重要だ”ということがこの取り組みの背景にあり、健康経営活動は、それをベースとして、社員一人ひとりが安心して生き生きと働くことを実現していくための活動と捉えています。

また、私どもは2018年には健康経営優良法人の認定をいただいているのですが、当時から世間的にも健康経営に対するポジティブな流れができていたと思っています。健康経営の活動は、経済産業省が主導する施策=国策でもあり、その考え方に則って優良と認定されることは、採用面や財務面においても多くのメリットがあると打ち出されていましたので、当社としても、しっかりと対応していくことが必要だろうとも思っていました。

調査内容や社員の平均年齢の変化にも、フレキシブルに対応

―――健康経営優良法人認定を取得しようと思った理由を教えてください。

工藤:健康経営の認定は調査がベースになっていますので、チェック項目に回答していくことによって自社の取り組みの良い点や出来ている点、逆にまだまだ足りない点が明確になっていきます。社内の健康経営活動のPDCAを回していく上でも、繰り返しのチェックが大事だろうと考えていましたので、その活動の延長線上に認定があるというような捉え方ができているように思っています。

―――健康経営優良法人の認定も、毎年すこしずつ調査項目が変わっていると聞いています。御社もそれを参考にしながら対応されていらっしゃるのでしょうか。

工藤:認定を取ることが目的ではないのですが、国として求めている活動内容や重要視している項目を参考にしながら、字面だけではなく、なぜこれが重要なのかという本質的な部分を当社として考えて理解した上で、必要なものについては取り組もうとしています。ですので、常に一つの目安として健康経営度調査、健康経営優良法人というものを見据えながら進めているということになるかと思います。

―――認定を取ることを優先すると、それが本質的にどうかという点がおざなりになってしまいますが、御社はしっかり検討されているのですね。「健康経営優良法人 ホワイト500」は2025年も取得されていますよね。

工藤:そうですね。ここ数年連続で取らせていただいてはおりますが、これを維持するには…先ほど話にあったように調査項目は毎年変わっているし、回答する企業の数も増えてきています。現状維持だけではステータスはどんどん下がっていくので、できるだけアップデートをすることが重要かと思っています。

―――認定に当たって苦労されている点を教えてください。

工藤:健康診断は年に1回行われるわけですが、その結果はどうしても年齢に影響される部分があります。当社は社員の平均年齢が40代後半なので、比較的若い会社、社員の平均年齢が20代後半や30代という会社に比べると、その前提条件が不利なんですよね。単純に肥満率などを見比べても、やはり年齢が上がると基礎代謝が下がるので、高くなっていくのが一般的な結果です。

当社は年齢構成が日本の縮図のような状況でもあるので、社員の年齢層が高くなっていく中では現状維持をしていくだけでも価値があるのですが、なかなかそこは評価されにくい。健康経営度調査でも評価されない部分でもありますが、産業医側とも連携をとりながら現状を維持すること自体も価値があることだと確認しながら対応を進めています。

IT企業ならではの、テクノロジーを活用したユニークな健康サポート

エンプロイーリレーション統括部 井上真伸 さん

―――現状を維持していくための具体的な施策などありましたら、ぜひお聞かせいただけますか。

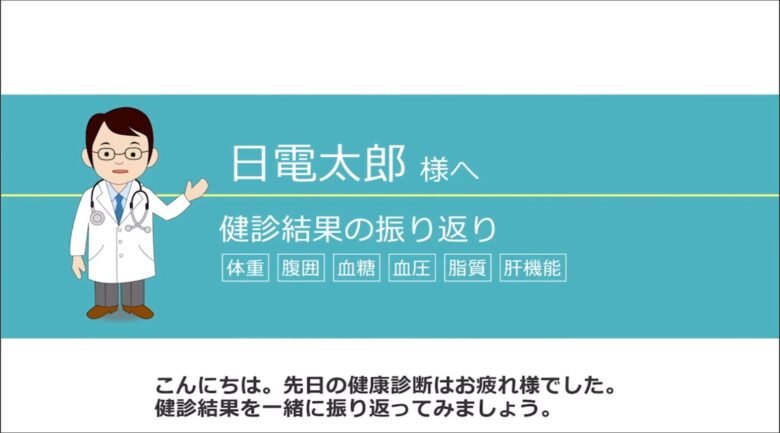

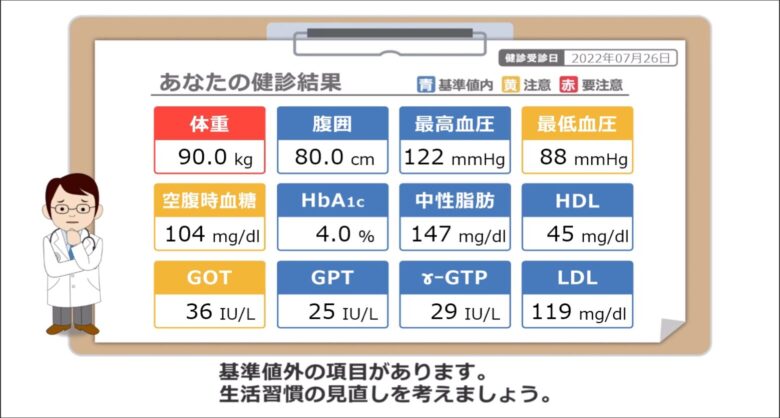

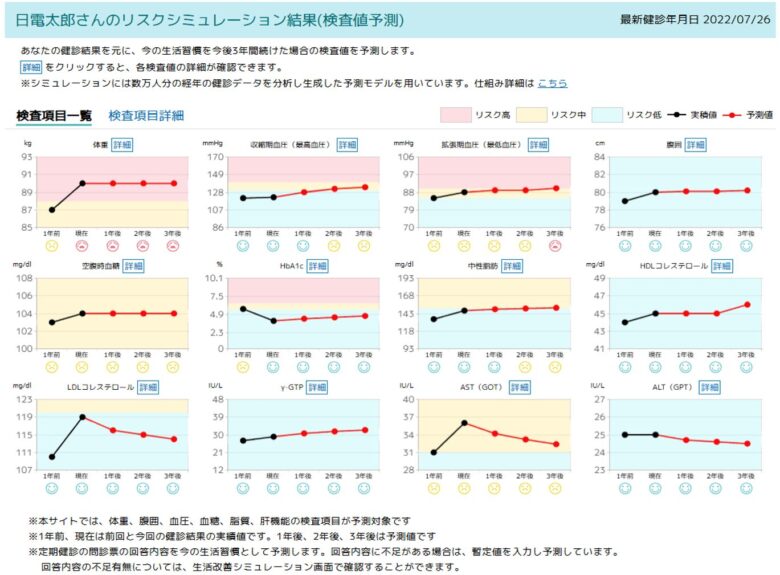

工藤:当社の技術テクノロジーを活用した 「健診結果予測シミュレーション」というサービスがありまして、健康宣言をした2019年から社内でも実践的に採用しています。当社社員の健康診断の結果を長年蓄積してきたデータがありまして、それらをモデルにして、シミュレーションのエンジンを作っています。健康診断の結果と生活習慣についての問診票を予測モデルにはめて、今後その健康診断の結果がどう変わっていくかをシミュレーションするという仕組みです。

毎年の健康診断の結果と共に、一人ひとりにカスタマイズしたシミュレーションと過去の検診結果の振り返り動画を提供しています。

工藤:動画の中では、その人の健康状態の特に気を付けたい点にフォーカスをして、今の数値だとこの先にこんなことが起こるリスクがあるんですよということを、注意喚起する仕組みになっています。

リスクシミュレーションでは、その検診結果に対して3年先までの予想が表示されます。それを踏まえて、生活習慣をどう変えていけば改善されていくのかというイメージが大事ですよね。運動習慣がない人には具体的な運動習慣を提示したり、食事面の改善を促したりすることで、今後の検診の結果にどのように影響していくかを見える化しています。

工藤:まとめには、健康のためのヒントになるような社内の取り組みを提案していて、気になるスポーツがあったらこういう施設が使えるよとか、こんなサークル活動があるよとか。食事面なども含めた生活習慣の改善をサポートする制度や仕組み、セミナーなどの情報を紹介しています。

どうしても健康診断は受けたらおしまい、結果を見たらおしまい、というふうになりがちかなと思いますので、診断結果をスタートに、生活習慣をどう変えていくと良いのかまでサービスとして提供する仕組みが大事だと思っています。

実際にこれを使っている社員に、運動や食事に対する意識変容が起きたのかというアンケートも毎年取るようにしていて、毎年70%以上の方が意識変容につながったと答えていただいています。また、産業医の先生に検証いただき、システム利用の有無と検査値(体重・腹囲・収縮期血圧)が改善した受診者の割合の比較で有意な差があることが分かっています。

女性の健康に関するリテラシー向上への取り組み

NECビジネスインテリジェンス 村岸ゆさ さん

村岸: その他の施策としては、社員のパフォーマンス向上を目的に「Cradle(クレードル)」という法人向けのウェルビーイング支援サービスを利用しています。オンラインセミナーや医療機関クーポンの配布といった情報提供を通して、男女の健康課題や育児・介護など、ライフステージに応じて生じる多様なニーズに柔軟に対応し、適切なサポートが可能になりました。

当社では2025中期経営計画に、多様な人材の活躍、そして女性管理職比率の向上を掲げ、具体的には女性管理職比率を20%に上げると目標にしたのですが、2022年の時点ではまだ1桁台だったんですね。管理職を増やすといっても、社内の女性比率は現在で23.7%ですが以前はもっと低かったんです。そんな中、厚生労働省のデータで、女性の管理職候補者は女性特有の健康上の理由による離職や辞退もあって、およそ3割にまで減ってしまうという衝撃的な事実もありました。

それを当社に当てはめて考えると、全体で2割くらいしかいない女性社員の中のわずかな管理職候補者から、さらに3割まで減ってしまう中で、管理職に挑戦してもらうというかなり難しい目標立てになっていました。

そこで健康面や働く環境をしっかりサポートするというリテラシー向上を最優先事項として「Cradle」のサービスを使うことになったという背景があります。

女性社員を「隠れ我慢」から解放する取り組み

村岸:クレードルのセミナーに参加することで良い気付きがあっても、結局アクションを起こせないと自身の体調を整えることはできません。ちゃんと病院に行ってもらいたくて。クーポンなどを提供することで、自身で病院を選んで受診してもらえるように促しています。

日本のカルチャーでは、月経についても男女別々で教育をしてきているので、「隠れ我慢」が起きやすいと思います。また、女性の中でも月経痛があることは当たり前と思っている人も多いのです。

社員にアンケートをとったところ、月経と更年期的症状については9割を超える人たちが何らかの症状があると答えているんです。更年期的症状については、45.9%もの人たちが今すぐ病院に行ったほうがいいくらいの症状にも関わらず、受診率は11%という結果でした。

実際に仕事のパフォーマンスにも影響が出ていて、症状があると生産性が下がるということもアンケートの結果で明確になっているんですよね。まずは、リテラシーの向上を目指していくためにもさまざまな取り組みを行い、現在ではグループ全体で19,000人超がクレードルを視聴してくれていますが、さらに多くの人に活用してもらえたらと思っています。また、女性だけではなく男性からも評価いただいているので良い結果が生まれてくることを期待しています。

その他、「フェムウェル」という女性の健康相談窓口も作っていて、女性の健康に関する専門知識のある社内の保健師が対応してくれています。「フェムノート」という女性の健康情報も発信していて、これはスマホなどでも気軽に見ることができる点が特徴ですね。

私自身も女性の健康を担当するようになって、クレードルを利用して自分にあった治療に出会えたことで自分のベストコンディションに出会うことができ、初めて自己開示ができるようになりました。同じ女性でもそれぞれ違うけれど、自己解決してねっていうスタンスではなかなか解決しにくいので、企業側からもしっかり声を出していくことが大切と感じています。

企業として大切にしている「自律」の精神を、ポジティブな方向に

―――健康経営を推進する中でハードルになったことがあればお聞かせいただけますか?

工藤:この活動が良いものだから進めていきたい!と、携わる我々は感じているのですが、多くの社員側からすると、健康は「自分のことだから自分でやるよ」と受け止められてしまいがちで、すぐにでも病院に行くべきような人が、「別に会社が何て言おうが自分の健康のことだから」と言って、受診を先延ばしにしたり、産業医の面談を受けなかったりというケースがまだまだあるなと感じています。

健康経営の活動の価値をもっともっと認識してもらい、認識してもらうだけではなく成果をちゃんと示していくことが、我々としては大事だと感じているので、そのあたりを工夫して発信することが課題ですね。

一方でポジティブに受け止めてくれている社員もたくさんいるなとは思っています。運動や食事、睡眠といった色々なテーマで健康に関する情報発信やセミナー、イベントなどもさまざま行ってきましたが、非常に多くの人たちが参加してくれています。

イベント後にアンケートなどを取ってみると、その後も受けっぱなしではなく、セミナーなどで得た知識や気づきを基に、実際の生活や行動に活かしてくれている層も見られてきています。そういった意味では、行動変容にまでたどり着いている人も増えてきていると感じています。

エンゲージメントスコアと企業価値の向上

―――健康経営の実践により具体的に数値に表れた変化がありましたら、ぜひ教えていただければと思います。

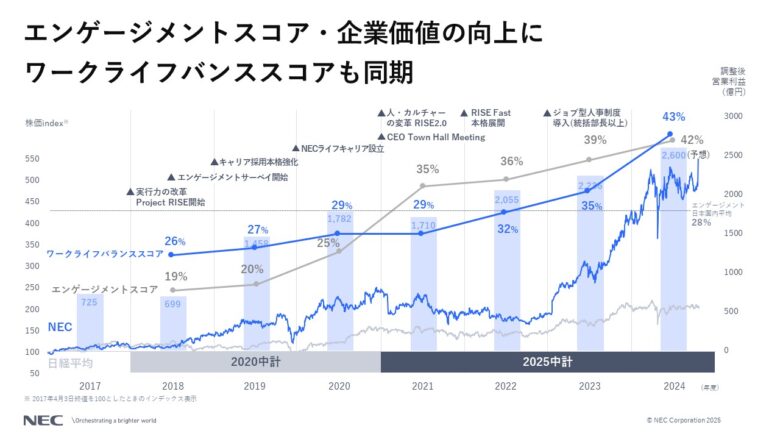

工藤:2025中期経営計画で掲げている目標の一つに、“エンゲージメント50%”というものがあります。決して健康経営だけで実現できるものではないのですが、2018年に19%だったエンゲージメントスコアが、直近の2024年ですと42%まで上がってきており、健康面での指標を表すワークライフバランスのスコアも同じく上昇していることから、取り組みの効果が出ていると感じています。

―――エンゲージメントスコアがかなり上昇したということで、その手応えを感じている取り組みはありますか?

中嶋:“働きやすさ”というのも健康経営の側面だと考えていますが、小さいことでいうと例えば…今日の我々もそうなんですが、ドレスコードフリーは個人的にも気に入っています。あとはスーパーフレックスという言い方をしているのですが、コアタイムのないフレックス制を導入したりなど、制度面やインフラ面の変更といったところも、さまざまな取り組みをしてきた結果として、先ほどの数字につながっているのかなと思っています。

―――最後に御社の今後の展望について、お聞かせください。

工藤:当社は、Purpose(安全・安心・公平・効率という社会価値を創造し、誰もが人間性を十分に発揮できる持続可能な社会の実現を目指します。)の実現に向けて、社員とチームの力を最大化し、実行力を高めることが不可欠だと考えております。そのために、社員の健康は基盤となるものです。

社員一人ひとりが健康でいきいきと働けるよう、今後は、個人および組織全体の健康データの可視化や分析を通じて社員と組織に対する効果的なサポートを行うことで、生産性の向上や組織の活性化に繋げ、引き続き社会価値創造企業として持続可能な社会の実現に貢献してまいります。

<プロフィール>

日本電気株式会社 https://jpn.nec.com/

エンプロイーリレーション統括部 工藤正和、井上真伸

NECビジネスインテリジェンス株式会社 中嶋崇之、村岸ゆさ