2008年に日本ビクターとケンウッドが経営統合して誕生した株式会社JVCケンウッド。「感動と安心を世界の人々へ」提供するという企業理念を行動の原点とし、映像、音響、通信という3分野の技術を軸に、個人向け製品から社会課題ソリューションまで、幅広い事業領域を持つグローバル企業です。

2023年4月、中期経営計画「VISION2025」を策定し、「変革と成長」を基本戦略として、企業価値の最大化に向けて経営基盤の強化を進めています。また、企業価値向上を目指した施策のひとつとして、健康経営®への取り組みはいち早く、健康経営優良法人認定制度がスタートした翌年の2018年に初の認定を受けて以来、同社の認定取得は途切れることなく続いています。2025年度も大規模法人部門約3400社の中から「ホワイト500」に選ばれ、4年連続7回目の選出となりました。

今回は、株式会社JVCケンウッドが健康経営にチャレンジした経緯や現在の取り組みについて、健康経営グループ、健康サポートセンターのみなさんにお話を伺いました。

※「ホワイト500」とは、健康経営優良法人(大規模法人部門)の中から「最も優れた企業」かつ「地域において、健康経営の発信を行っている企業」として、上位500社に選ばれたことを指します。

「健康経営®」は、NPO法人健康経営研究会の登録商標です。

人材育成から組織活性化 事業改善につなげる取り組み

―――まずは御社の事業内容についてお聞かせください。

伊藤:当社の事業セグメントは、大きく分けて3つになります。ひとつはカーエレクトロニクス製品をはじめとする自動車関連モビリティ&テレマティクスサービス分野。次に警察・消防・救急などの公共機関や民間の業務用無線システムを扱うセーフティ&セキュリティの分野。そして、音楽や映像を通じて生活を豊かにしていくエンタテインメント・ソリューション分野です。また、ご存知の方も多いと思いますが、サザンオールスターズさんや星野源さんなど、トップアーティストの音源制作・販売を手がける「ビクターエンタテインメント」も当社の関係会社になります。

―――では、皆さまそれぞれのお仕事や役割についてお聞かせください。

伊藤:私は3年ほど前に健康経営グループの所属になりまして、健康経営に関する業務全般を担当しています。従業員の方々に元気で長く働いていただき、それを会社の経営に密接に結び付けていこうという役割ですね。

助川:健康経営グループの中に、健康サポートセンターという組織を設けています。その中に医療スタッフとして産業医が3名、看護職6名の医療職9名が所属しており、本社と各事業所も併せて担当しています。業務内容としては、診療所のような機能ではなく、健康経営への取り組みも含めた労働安全衛生活動を担っています。

―――JVCケンウッドさんほどの規模だと従業員数も多いですよね。健康管理や健康経営に関する取り組みは、皆様が中心になって進めているのですか。

伊藤:もちろん会社として経営層からの意思決定が下りてきますけれども、健康経営に関する具体的な取り組みは、メンバーで協力しておこなっています。

―――では、健康経営の取り組みを始められた経緯などをお聞かせください。

伊藤:まず2008年ですね、日本ビクターとケンウッドの経営統合により「JVC・ケンウッド・ホールディングス株式会社」を設立し、ひとつの会社になりました。ただ、そこから10年ほどはまだまだ会社として非常に厳しい時期で、健康経営に本腰を入れられるようになったのは経営的に安定した2016年頃からです。ちょうどそのタイミングで社長の交代が重なりまして、「さあ、顔を上げて前向きにやっていこう」と。

健康宣言もそのひとつでして、『JVCケンウッドは、企業理念 「感動と安心を世界の人々へ」 の実現のために、 「全ての従業員が健康で生き生きと働くことができる職場環境」 を目指す。』というものです。何をするにも基本は従業員の健康と元気ですから、従業員のパフォーマンス向上を重要な経営課題として認識し、その実現に向けて取り組みに着手したわけです。

―――ホームページの「健康経営取り組みマップ」を見ると、本当にしっかりと構築されていますよね。

https://www.jvckenwood.com/jp/sustainability/social/health/

伊藤:おかげさまで当社は「健康経営優良法人」に2018年から欠かすことなく8年連続で認定をいただき、そのうち「ホワイト500」にも7回選出いただいていますが、この認定が大きなモチベーションになっていると思います、毎年度、変わっていく要件にしっかり対応していくという方針があればこそ、達成できていると思っています。

―――認定継続もさることながら「ホワイト500」への選出というのは本当に素晴らしいですよね。

そもそも健康経営優良法人の取得に動いたのはどんな理由でからでしたか。

伊藤:当社が健康宣言をおこなったと同時期に、経済産業省による健康経営優良法人認定の制度も始まったということで、当時の担当者から「ぜひ、挑戦しよう!」という提案がありスタートしたと聞いています。当時の担当者に先見の明があったんだと思いますね。

調査票項目を埋めることを目的とせず、従業員の平均年齢や健康実態が大前提の施策を検討

―――では、具体的な施策や事例を教えていただけますか。

助川:当社は男性の比率が非常に高く、しかも平均年齢が50歳を超えているんですね。

取り組みにあたっては、そういった当社独特の職場環境を前提にしたものでなくては意味がないわけです。ただ調査票の項目をクリアしていけばいいのではなく、どんな取り組み方をすればいいのか、そこをしっかり考える必要がありました。

私たちの部署には複数の医療スタッフがいますから、食事、運動、それぞれ担当分野を分けて施策を考えました。たとえば、年齢が高くなると転倒しやすくなったりもしますので、予防策として下半身の筋肉維持が大切になります。そこで運動習慣をつける施策のひとつとして、ウォーキングイベントを実施したりするなど、楽しみながらの健康管理や健康維持のサポートに努めています。

小岩井:そうですね。運動施策の中のひとつとして、年1回行なわれるJVCケンウッド健保組合のウォーキングイベントがあります。ウォーキングを楽しく続けていただくための工夫として、2ヶ月間に40万歩という目標を設定して、達成者には電子マネーギフトをプレゼントするという仕組みにしています。さらに、その達成者の中から抽選で3,000円分の追加ボーナスが当たるというお楽しみも用意して、参加者を増やす工夫もしています。

―――40万歩!というのは、なかなかハードルが高そうな目標ですが。

小岩井:2ヶ月=およそ60日間ですから、1日でいうとおよそ6,500~7,000歩で達成できます。もちろん1日7,000歩は“ちょっと大変…”と感じる方もいますから、そういう方には「歩けた距離やその頑張りにはこんなメリットがありますよ!」と、歩数別に分かりやすくコラムにして、社内イントラネットで紹介するなどして応援しています。

―――イベントへの参加と併せて、その効果も伝えられるというのがいいですね。40万歩達成されるのは何%くらいですか。

小岩井: およそ548名の参加者で65.7%ぐらいの達成率でしたね。

伊藤:こういった取り組みの効果はちゃんと浸透していくものなんですよね。当社では役員フロアがビルの3階にありますが、社長もしっかり階段を使っていますよ(笑)。

小岩井:実はそれには理由がありまして、当社はスポーツ庁から“従業員の健康増進のためスポーツ活動に積極的な取り組みを行っている企業”として、4年連続で「スポーツエールカンパニー」の認定も受けているんです。その取り組みの中に「階段を歩こう!」という呼びかけがありまして、ウォーキングイベントと併せておこなっているんです。

朝食習慣はお手軽レシピから!若い世代にも「食」の大切を伝える取り組み

―――食生活改善へのサポートなど、具体的な施策はありますか。

小岩井:現在は、食生活に関する相談等は委託先の栄養士が対応してアドバイスなどの情報提供をしています。

伊藤:以前は、事業所に入っていただいている食堂業者さんから健康に配慮したヘルシーメニューなどを提供いただいていました。しかし、コロナ禍のタイミングで社食を通じた施策は一旦お休みとなってしまった経緯があります。あらためて、また良い施策を検討していきたいですね。

助川:当社は、毎年50名ほどの新卒社員が入社するんですが、入社後、半年経ったタイミングで看護職による面談の機会を設けています。主な目的は入社から半年を経てのメンタルヘルスケアですが、具体的には、食事、睡眠、運動といった健康を維持する3要素に問題を抱えていないか、また、仕事面での悩みなどはないかなど、いろいろと話を聞きながら必要なアドバイスをしていくという取り組みを行っています。

この面談には私たち医療スタッフとの関係づくりという狙いもあります。心身に何か不調などがあれば「身近に相談できる人がいる」ということを知ってもらうためです。一度直接会って、話ができていると敷居も低くなりますからね。

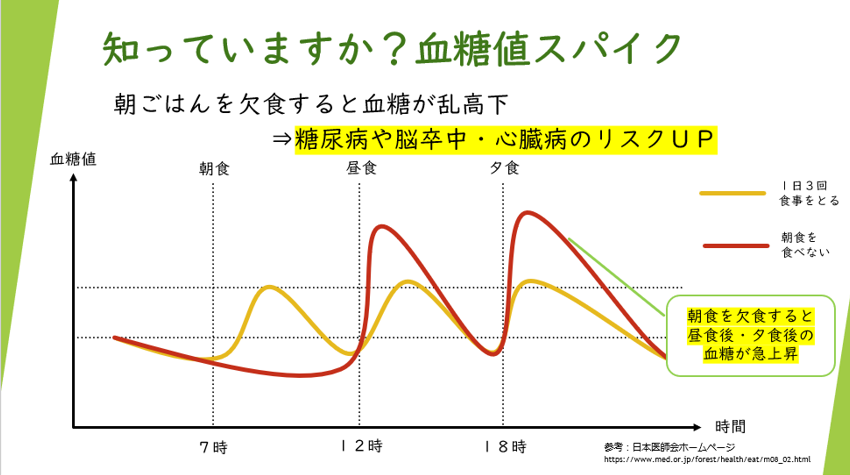

助川:また、特に若手メンバーになりますが、健康維持・増進のための“食の大切さ”の理解を深めてもらいたく、情報提供にも力を入れています。新卒社員面談をメールで案内する際には、食育に特化した資料を一緒に添付しています。“30代、40代と年齢を重ねていった時に、生活習慣病にならず、健康でいきいきと仕事ができる身体であるためにも、若い頃からきちんとした食習慣が大切ですよ”という内容になっていまして、面白く読めるようにと工夫をして作っています。

河西:たとえば、ひとつご紹介しますと、某市の保健所のサイトで公開されているコンテンツがあって、『簡単、おいしい、朝ごはんレシピ集』というのが、とても優れもので、このレシピを若手メンバーにも活用してほしくて紹介しているんです。いろいろな野菜をまとめ、切って小分けにして冷凍保存しておくと、手間をかけずに健康的な朝ごはんが食べられるという、時短かつヘルシーなレシピです。いまは若手からスタートさせていますが、手応えがでてきたらより実践的に、全従業員へと広げていきたいと考えています。

―――朝ごはんレシピというのは初めて聞いた事例です。楽しんで取り入れられる健康習慣というアプローチが素晴らしいですね。

助川:最近は、若くても健康意識の高い人が増えたと感じていて、自分で料理をする男性も多いですよね。そんな背景もあって、食習慣の改善を勧めるにしても病気予防だけではなくて、こういう楽しさからのアプローチも効果的なんじゃないかと。

復職支援施設「リワーク」の効果的な活用と会社全体での支援体制で離職を防ぐ

助川:続いてメンタルヘルスについての取り組みですが、当社でもメンタル不調の従業員は一定の割合で発生します。そういった場合には、充分な配慮をもって取り組んでいます。たとえば、復職支援の取り組みはどの会社にもあると思いますが、まずはその復職支援規定にのっとって、私たち健康サポートセンターだけでなく、人事や職場チームの皆さんの協力を得ながら復職していただく仕組みがあります。

また、メンタル不調によって1ヶ月以上休職された際は、復職時に復職支援施設「リワーク」で、復職のためのプログラムに参加し、ストレスコーピングや認知行動療法やソーシャルスキル等を約3ヶ月間のトレーニングと調整をしてから職場に戻るという形をとっています。復職に当たっては、ご本人、リワークの担当者、当社の産業医、看護職、人事、職場の上長が集まって最終のリワーク報告会が開かれます。あらためてリワークで学んだことや不調の原因のまとめを作り、それを全員が共有することで復職後の不安を取り除いています。

―――十分な準備をして、復職できるという仕組みですね。その効果はいかがでしょうか。

助川:取り組みをスタートさせてからまだ日が浅いので、明確な効果測定はこれからになりますが、「リワーク」からの復職で離職したケースはないですし、概ね参加された方も職場もポジティブという印象は持っています。

「リワーク」を採用する前は、時間や日数を制限しての復職という方法もありましたが、現場の負担もありますし、不調が充分に改善されないまま戻るのでご本人も辛いんですね。やはり「リワーク」を経てからの方が、ご本人にとっても職場にとっても良い結果につながると感じています。どちらかというと3次予防なので未然予防ではないのですが、まずできるところからということですね。

精密検査受診率が2020年・26.7%➡2023年・96.1%に。

―――健康経営を推進していく中でハードルになったことはありましたか。

助川:年々、健康優良法人の認定要件が変わってきていることがありますね。以前は施策を実施しているかどうかに重きがありましたが、いまはさらに踏み込んで、従業員の満足度とか従業員の行動変容、効果測定など、問われることがより具体的になってきています。もうひとつは、毎年どんな取り組みが認定の対象になるのか分からないので、そこへの対応も簡単ではないですね。個々の施策を進めることにハードルは感じませんが、認定の取得を目的としてしまうのではなく、メイン業務とのバランスを取りながら、自社に必要なことを見極めて進めていくことが大切と考えています。

伊藤:進行が順調である理由には、経営トップの社長から“健康管理に力を入れる”という強いメッセージが発信されたことでコンセンサスができ、社内の理解も大きく進みました。やはりこういった取り組みは経営トップの意識がすごく重要なんだと感じています。

――― ここまで健康経営を力強く推進してこられたわけですが、従業員の皆さんの意識や行動の変化などを感じますか。

小岩井:幹部職メンバーが部下の健康を気遣って、相談に来られる件数が着実に増えました。これはラインケア研修をしっかり行なってきたことの成果であると、これまでの取り組みに手応えを感じましたね。やはり幹部職の意識が変わると、会社全体のリテラシーの底上げにもつながっていくと思います。

助川:先ほど当社従業員の平均年齢が高いということをお伝えしましたが、これは大きな病気になるリスクも高く、ひいては生産性にも関わってくるわけです。そのため私たち健康サポートセンターが主体となって、疾病の早期発見と重症化予防に取り組み、所見のある方にはいち早く精密検査を受けてもらうための指導を続けてきました。おかげさまで、精密検査受診率は2020年度の26.7%だったものを2023年度には96.1%にすることができました。

―――すごいですね!100%間近です。どんな取り組みをされたんですか。

小岩井:特別なことは何もしていません。大切なことは、繰り返し、繰り返し、受診勧奨を行うことだと思います。たとえば、メールなどで反応が薄い従業員メンバーには直接面談をして、なぜ精密検査が大事なのかを丁寧に説明するといった、本当に地道な取り組みが成果につながってきたと思います。

健康管理を通じて従業員の価値を高めていく「ホワイト500」にふさわしい取り組みをこれからも。

―――では最後に、これから皆さんが取り組んでいきたいことをお聞かせください。

河西:従業員メンバーがどんなことでも気軽に相談しやすい環境を作っていきたいですし、良いパフォーマンスが発揮できるように、身体からメンタルまでサポートをしていけたらと考えています。

小岩井:当社はグローバル企業として、海外拠点で仕事をしている従業員も数多くいるんですね。駐在しているメンバーへの健康管理がまだまだ足りていないと感じていまして、今後は国外の職場への健康管理もより充実させていけたらと思っています。

助川:そうですね、心身の健康をサポートしていく立場として、どうしても不調に直面してしまった方に対して優先度高く対応していく…ということになりますが、やはりそもそも病気ならないようにした方が、その後の対処や治療などにかかる時間や労力も減りますし、全員がハッピーだと思います。そういった意味でも、まずは未然に防ぐための予防活動と、二次予防、三次予防というように、“対処”から“予防活動”にバランスをシフトしていけたらと思っています。これからもさまざまな施策にチャレンジしていきたいですね。

伊藤:健康経営の理念として、かつては人的資源といっていた従業員の価値を人的資本として捉えていますよね。資源として消費するものではなく資本として、より価値を高めていくものだと。健康経営の本質は、まさにここにあると思いますので、これからもさまざまな取り組みを通じて、すべての従業員の健康維持に努め、業務の生産性を向上させ、会社の価値を高めていくことに貢献していきたいと考えています。

<プロフィール>

株式会社JVCケンウッド https://www.jvckenwood.com/jp/

人事部 担当部長 健康経営グループ長 伊藤 丈浩

コーポレート人事部 健康経営グループ 健康サポートセンター

看護師 小岩井 あい子

保健師 助川 真由美 河西 萌恵