NTTテクノクロスは、2017年4月にNTTソフトウェアとNTTアイティが合併し、さらにNTTアドバンステクノロジの一部事業を譲受して誕生した会社です。

「持続可能な社会の実現に向けて、NTT研究所の技術を軸に、世の中の先端技術やサービスを掛け合わせ、お客様に価値を提供していく」をミッションとしています。主な技術分野はAIやクラウド、セキュリティ、ネットワークで、プロダクトとシステム開発などの事業を展開し、時代に先駆けたサービスやソリューションを提供し続けています。

また、それらの先端技術を人に優しいかたちにすることで、持続可能な社会への貢献をめざすとともに、社員の多様な価値観や個性を尊重し、一人ひとりが自分らしくイキイキと働くことができるよう、多様な人材が活躍できる環境づくりにも取り組んでいます。

健康経営®の領域では2025年まで3年連続で「健康経営優良法人認定制度~ホワイト500*~」に選出されており、その背景には総務部・労働厚生部門の3人のスタッフの尽力があるようです。横浜・みなとみらいにあるオフィスで、2,000人近い社員の健康経営を支えるその施策についてお話を伺いました。

*「ホワイト500」とは、健康経営優良法人(大規模企業)の中から「最も優れた企業」かつ「地域において、健康経営の発信を行っている企業」として、全国上位500社に選ばれたことを指します。

「健康経営®」は、NPO法人健康経営研究会の登録商標です。

社員が長く健康に働けるための支援と環境づくり

―――3年連続で「ホワイト500」への選出、素晴らしいですね。いつ頃からこの健康経営の取り組みを始められたのでしょうか?

小俣:健康経営という言葉は比較的最近のものだと思うのですが、情報サービス産業に携わる弊社では「人が宝」となることから、健康診断や人間ドックの100%受診、過重労働者の面談、ストレスチェックの対応など、「社員の健康を守る」という基本的な活動は、関連する法律などが整備される前から実施していました。

2016年以降、働き方改革が世の中で求められるようになったことから、社員が長く働けるための環境づくりに、より積極的に取り組んでいったのは自然な流れだったと思います。

目まぐるしく変化する経営環境に柔軟に対応し、社員の健康保持や増進に繋がる取り組みに会社として真摯に向き合うことが、社員のモチベーションや生産性を向上させることができる。その結果、会社の収益拡大に繋がると考え、健康経営に積極的に取り組むに至りました。また、健康経営の取り組みそのものが、企業価値を高め、会社の成長や採用力の強化に繋がっていると感じています。

―――具体的な取り組みについても教えていただけますでしょうか。

総務部 労働厚生部門 主査 小俣登志也さん

小俣:大きく5つありまして、1つめはフィジカルヘルスケアとしてNTTグループ全体で取り組んでいる、定期健康診断の充実と診断結果を踏まえた健康指導です。希望者に対して人間ドックの受診機会を提供し、30歳を起点として60歳までの5年ごとの人間ドックも必須で受けてもらうようにしています。

特に注力をしてきたのが特定保健指導対象者への受診勧奨です。現在は2023〜2024年度の対象者への受診勧奨を進めているところですが、自発的に受診をしてくれる流れが社内に出来つつあることから、高い受診完了率になってきています。

―――リモートワークの方などもいらっしゃると思いますが、高い受診完了率を維持するためにどのような工夫をされているのでしょうか。

小俣:これもNTTグループ全体としての取り組みになりますが、特定保健指導については直接の医療機関受診のみではなくて、オンラインの指導も導入しています。対象者にはメールで案内が届いて、スマートフォンで手軽に参加でき、一度登録をするとアプリの通知機能等で指導が完了するまでプッシュがあるため、完了率が高めることができていると思います。

―――ITを駆使されているのは御社ならではの指導方法ですね。

総務部 労働厚生部門 課長代理 伊藤陽子さん

伊藤:それに加えて、受けてもらうことの重要度や必要性を重ねて伝えていく工夫をしています。社内に産業保健スタッフがいますので、保健師に三大疾病の記事などを書いてもらって、イントラネットや社内ポータルに載せていきながら、社員の意識を高めていくといったことも併せて行っています。

チャリティ要素を導入した 年2回のウォーキングイベント

小俣:2つめとして挙げるのは、従業員の行動変容、定着に向けた実践活動として行っている全社施策の“ウォーキングイベント”です。2018年にスタートし、年2回(春・秋)開催してきました。コロナ禍で難しい時期もありましたが2022年度から再開をし、1人でも多くの社員が参加できるように工夫を重ねて開催をしているところです。

例えば、以前は個人順位などで競っていたのですが、モチベーションに繋がらないという声も多かったので、順位付けは撤廃しました。アプリで歩数をカウントして、社員全員の総歩数で“月まで歩こう”といった目標設定をするなど、他人と競わずに自分のペースで歩ける工夫をして参加人数を伸ばしてきました。

2024年度のウォーキングイベントは「月まで歩こう」をテーマに

さらに2023年度からは、“歩くことで社会貢献に繋がる”というチャリティの要素を導入しました。『TABLE FOR TWO *』を通して開発途上国の子どもたちの給食支援や、2024度は能登半島沖地震の被災地支援をするといった目的を明確にして、一人ひとりの一歩が社会貢献に繋がるかたちをとったことで、多くの社員が賛同し、参加してもらうことができました。

“歩くことが寄付に繋がる”という取り組みは、「とても有意義に感じられる!」と好評で、直近のウォーキングイベントでは全社の60%近い社員が参加し、会社の一大イベントとなっています。

*TABLE FOR TWO :世界界規模で起きているこの食の不均衡を解消し、 開発途上国と先進国双方の人々の健康を同時に改善することをミッションに活動するNPO法人

―――ウォーキングイベントに、チャリティの要素はどのように組み込まれたのでしょうか?

伊藤:私たちもやみくもに歩数を増やして欲しいわけではなく、本人に合った歩数で取り組んでほしいという思いもありました。コロナをきっかけに導入されたリモートワークでは、どうしても家にこもってしまいがちになるという心配もあり、参加人数とその活動量を増やすための施策をディスカッションして、試行錯誤しながら今のかたちになりました。皆さんの関心がとても高いイベントになっていますので、大事にしていきたいなと思っています。

能登半島沖地震の被災地へ運動靴を498,452円分寄付した

伊藤:能登へ寄付に行った時に、現地の支援イベントのお手伝いをさせていただきました。その際、現地のNPO法人の方にどんな支援をするとお役に立てるかをヒアリングしたところ、「靴を入手するのが難しいです」という話がありました。私たちのイベントの“ウォーキング”との繋がりも感じて、靴をプレゼントするという支援にしました。靴をお配りするだけではなく、被災者の方への物資提供や子どもたちに楽しんでもらえるようなコーナーを設けることにしました。その様子をイントラネットなどで紹介したことで、私たちのイベントが社会貢献につながっているということを社員にしっかり伝えることができたのではないかと考えています。

参加型の体験イベントで 健康意識向上を図る

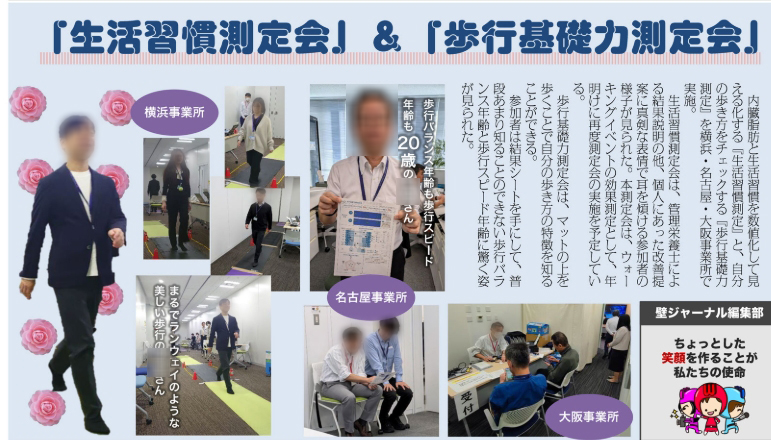

小俣:3つめが健康維持・増進に向けた社内イベントの実施です。管理栄養士の方をお招きして、実際にみんなで一緒にお弁当を食べながら、バランスの良い食事について学ぶ食育セミナーをはじめ、姿勢や血管年齢の測定会の実施などを随時開催しています。

伊藤:内容にもよりますが、実際に体験してもらうものが多いですね。みんなで参加型にすることによって、より自分事として感じてもらい、日頃の生活習慣を見直すきっかけにしてもらえたらと思っています。

以前参加した全国産業安全衛生大会で、京都医療センターの山内惠子先生が講演されていた、野菜をどれだけ食べたらいいかをお皿に盛って可視化する「ヘルシープレート」を弊社の社員にもぜひ体験してもらおうと、先生に直談判して実現させたこともありました。参加した社員にコンビニ弁当をヘルシープレートに盛り付け直してもらうと、ご飯が多すぎる一方で、野菜が足りないというのが一目瞭然でした。足りない分はこちらで用意した野菜メニューで補ってもらい、それを食べてもらうことで、夕方までしっかり腹持ちしたというところまで体験、実感してもらいました。ヘルシープレートは参加者に持って帰ってもらい、自宅でも引き続き使ってもらえるようにしました。

コンビニ弁当を盛り付け直し、野菜メニューを補う「ヘルシープレート」の体験

いつでも“健康を意識できる”オフィス環境を整備

小俣:4つめが健康経営を意識したオフィス環境の整備です。一部の事業所での実施とはなりますが、社員のパフォーマンスを高める目的でリラックススペースやストレッチコーナーを設置して、リフレッシュできる場を設けました。その反対のスペースには、運動不足の改善や集中力の向上を狙ったスタンディングスポットとして、立って仕事ができるデスクも用意しました。

その他にも、ここ横浜事業所では、自分の歩幅が適正なのかどうかをチェックできるようなサインを床に配置したり、健康機器も設置したりしています。血圧計の常設に加え、血管年齢や野菜摂取量の測定器を期間限定で設置するなどして、オフィス内でも日常的に健康を意識してもらうことができているかと思います。

―――オフィスにさまざまな仕掛けがありますが、社員の皆さんはどういうシーンでそれを使われるんでしょうか?

伊藤:休憩時間はもちろんのこと、仕事の合間でも息抜きに利用してもらっています。歩幅チェックは自動販売機の前にあるので、目に入ったらついやってしまいますよね。自然と日常的に取り込んでもらえるような工夫をしています。

身長によって3パターンの歩幅を提示

小俣:5つめはメンタルヘルスケアです。社内外に相談窓口を設けており、ストレスチェックや、過重労働面談、管理者に対するラインケア研修などを実施しています。

また、ストレスは本人でも気付きにくいものですから、定点観測という意味合いで社員に対する意識調査を定期的に行っています。

あとは休職者・復職者の支援として、お休み中から復職までの流れを整理して関係者が連携しながら社員をサポートしています。

社員の自発的な健康づくりを後押し!

―――これまで健康経営を推進する中で、ハードルになったことはありましたか?

伊藤:やはり健康は、まわりがとやかく言うよりも、自分でやると決めないと良くならないものだと思います。そのためにも、何のためにやるのかということを丁寧に説明する必要があると思うので、「これをやるとこんなにいいことあるよ」ということをしっかり伝えるように意識しながら、各種施策に取り組んでいます。

例えば、「1日8,000歩は歩くといいよ」と言われていますが、その根拠を示す必要があるのではないかと。そのため、なぜ8,000歩なのか、中之条研究*の調査情報を付け加えるなど工夫したりもしました。

そうは言ってもなかなか情報が届いていない部分もあるかと思うのですが、私たち労働厚生部門のミッションは、健康経営にまつわるさまざまなことに広い視野をもって、スポットで行うものや長期にわたる実践イベントを検討しながら、社員がイキイキと楽しく元気に働いてもらうために動いています。

*群馬県中之条町の65歳以上の全住民である5000人を対象にした日常の身体活動と病気予防の関係についての調査研究

―――さまざまな施策を通して、明確な変化として実感されている部分はありますか?

小俣:自己申告とはなりますが、健康診断の問診結果から運動習慣率が年々高まっていることが確認できています。また、ヘルスリテラシー研修や生活習慣の行動変容を促すような啓発活動にも取り組んでおり、睡眠の質の向上もデータで示されていて、その効果を実感しています。「生活習慣を改善するんだ」という意識が、社員一人ひとりの中に着実に芽生えてきている印象です。

―――さらなる健康経営やウェルビーイングの実現に向けて、御社が重点的に取り組んでいきたいことや目標についてお聞かせください。

小俣:会社全体で健康意識は高まりつつありますが、社員数が多いことから関心の低いメンバーも一定数存在します。健康情報に限らず、社内の情報を積極的に取得しない社員もいるため、やや二極化している状況ではあります。そういった中でも1人でも多く関心を引き付けられるよう地道に情報発信と啓発を続けて、会社全体のヘルスリテラシーの向上に努めていきたいと思っています。

世の中の状況は刻々と変わりますし、オフィスワークとリモートワークとのハイブリッドな働き方が求められる中で、この先のあるべき姿や目指したい姿を定めていくためのベースができたと思っています。

伊藤:今のところ3年単位で取り組みを行っていますが、この施策を行えばこの点が改善できるといった単純なものではありません。最終的に何を目指していくのか、何がどういう状態になるのが良いかなどを、産業医も含めてディスカッションをしているところです。一つの目的に向けて、こういうこともやれるといったように幅が広がっていくものなので、中長期計画を立てて着実に進めていきたいと考えています。

<プロフィール>

NTTテクノクロス株式会社 https://www.ntt-tx.co.jp/

総務部 労働厚生部門 課長代理 伊藤 陽子

総務部 労働厚生部門 主査 小俣 登志也

(取材当時)