この記事は、 8 分で読めます。

ノロウイルスは、食中毒や感染性胃腸炎の原因となる病原体です。ノロウイルスによる食中毒や感染性胃腸炎は一年を通して発生しますが、主に冬季に流行し、感染した場合、約24~48時間の潜伏期間を経て、嘔吐や下痢、腹痛、軽い発熱などの症状を引き起こします。

ここでは、ノロウイルスによる感染症の予防法と、感染した場合の対処法についてご紹介しましょう。

ノロウイルスは、嘔吐や下痢といった急性胃腸炎を引き起こす感染症ウイルスのひとつです。食中毒の原因の半数を占めると言われており、特に冬期に流行します。感染力が非常に強いため集団感染を起こしやすいという特徴があります。

ノロウイルスの感染経路は基本的に「経口感染」です。ノロウイルスに汚染された二枚貝の加熱処理不足をはじめ、井戸水や簡易水道の消毒不十分などから食品媒介感染する場合と、ウイルスが付着した指や器物が口に触れることでする接触感染、ノロウイルス感染者の便や嘔吐物から小さな飛沫が飛び散り口から体内に入ってしまう飛沫・塵埃感染など二次感染してしまうケースもあります。

多くの場合、感染しても数日間で自然治癒しますが、体力が落ちている人や子ども、高齢者は重篤化する可能性もあるため注意が必要です。

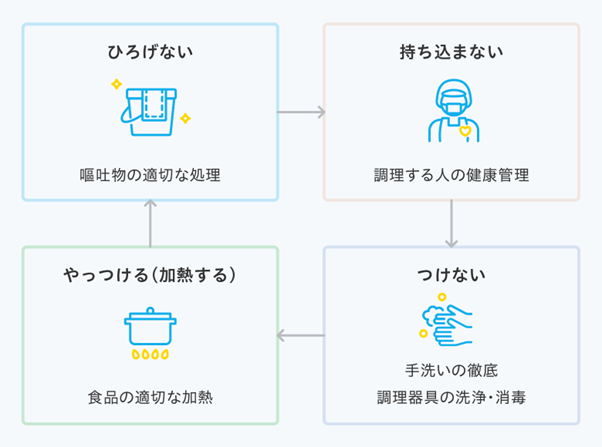

ノロウイルスの予防4原則

ノロウイルスには有効な抗ウイルス薬がないため治療は対症療法に限られ、ワクチンも存在しません。軽症で済むケースがあるとはいえ、特に小さな子どもやお年寄りのいる家庭や施設では日常的な感染予防が欠かせないといえるでしょう。

厚生労働省ではノロウイルスの食中毒予防策として、次の4つの予防原則を提示しています。これは食中毒に限らず、感染性胃腸炎のまん延防止対策にも活かせる方法です。4原則をもとに、わたしたちができる感染症予防対策について詳しく紹介します。

ノロウイルス食中毒対策について|厚生労働省医薬食品局食品安全部監視安全課https://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/iyaku/syoku-anzen/iken/dl/140304-1.pdf

ウイルス感染の汚物を処理は徹底的に

二次感染対策で最も重要なことは、ウイルスが含まれる汚物を適切に処理することです。

吐瀉物など床に飛び散った汚物を処理する場合は、使い捨てのガウンまたはエプロンとマスク、手袋を着用して防護し、汚物をペーパータオルで拭き取ります。その後は、次亜塩素酸ナトリウム水溶液(家庭用の塩素系漂白剤を、濃度0.05%を目安に水で希釈した物)で床を拭き取り、最後に水拭きをしましょう。この際、汚物が残っていると、後に乾燥して空気中に舞い上がった塵埃の吸い込みにより二次感染する可能性がありますので、念入りに拭き取ることがポイントです。汚物を拭き取ったペーパータオルは、ビニール袋に入れて密閉状態にしてから廃棄します。感染した乳幼児のオムツなどを捨てる場合も同様です。

処理した後は、室内の対角線上の窓を開けたり、サーキュレーターを使うなどで空気の流れを作り、しっかりと換気をしましょう。

なお、処理の際に汚物が服などについてしまった場合は、そのまま洗濯をしてはいけません。まずはペーパータオルで汚物を丁寧に取り除いた後、洗面器に家庭用漂白剤をつかった消毒液(次亜塩素酸ナトリウム水溶液)を入れ、30分程つけおきしてから水洗いをします。予洗い後は洗濯機に入れ、通常どおり洗濯用洗剤で洗いましょう。

ノロウイルスを持ち込ませない

ノロウイルスを家庭や施設、工場などに持ち込ませないこともポイントです。特に食品を扱う工場等では、従業員の健康状態をチェック管理したうえで必要に応じて休ませる、従業員の感染症対策に対する意識を高める、などの対策が求められます。

なお、感染者自身の下痢などの症状がおさまっても通常で1週間、長ければ1ヵ月程はウイルスを排泄する可能性があります。ノロウイルス感染症が確認された従業員は、回復後もしばらく直接食品を取り扱う以外のポジションに配置するなどの措置をとります。

また、幼保・学校などの施設においても注意が必要です。子どもは大人に比べて嘔吐しやすかったり、子どもたち同士や保育士などとも身体的な距離が近かったりするため、幼保施設や学校ではウイルス感染は広まりやすいといえます。体調の異変に気付いた場合は、無理をせずに登園・登校を控え、早めの受診をするようにしましょう。

手洗いを徹底する

手洗いの徹底は、家庭、施設、工場などを問わず、ノロウイルスの予防にとても有効です。指輪や時計などは外し、石鹸を十分に泡立ててください。手のひらはもちろん、指先、手の甲、指と指のあいだ、爪先、手首まで時間をかけてしっかりと洗い、温水による流水ですすぎましょう。最後に、清潔なタオルかペーパータオルで水を拭き取ります。このとき、タオルは共有しないようにしましょう。

なお、石鹸そのものにはノロウイルス不活性化の効果はありません。しかし、手についた汚れを落とすことで、ウイルスが手からはがれやすくなる効果が期待できます。

調理の前や食事の前、トイレに行った後、感染者の汚物処理・オムツ交換をした後などは、たとえ手袋を着用して作業した場合でも、手洗いは欠かさず行いましょう。

教育施設などでは、児童や保護者、教職員を対象に手洗い講習などを開くのもおすすめです。正しい手洗いとあわせてうがいの方法も指導するとよいでしょう。

みんなが触る場所は可能な限り消毒する

トイレの便座や蓋、ドアノブ、水道の蛇口、遊具、手すりなど不特定多数の人が触れる可能性の多い場所は定期的に消毒しましょう。 次亜塩素酸ナトリウム水溶液の活用が有効です。

また調理場等においては、ノロウイルスに汚染された食材を扱ったと思われる場合、調理道具を通常の洗剤で洗ったあと、次亜塩素酸ナトリウム水溶液に浸すように拭きます。これにより、ウイルスの不活性化が可能になります。まな板や包丁、ふきんなどは、できれば85℃以上の熱湯で、1分間加熱消毒しましょう。

食品を加熱する

ノロウイルスは、高温・高湿度の環境下では感染力が弱まります。したがって多くの場合、食品は加熱処理により不活性化が可能です。ノロウイルスの感染源のひとつである二枚貝は、85~90℃で90秒以上加熱してから食べるよう推奨されています。

食品を扱う業務では定期検査を行う

ノロウイルスに感染しても、症状が出ない人もいます。そのため、食品業者などでは、いち早く従業員の感染を見つけ、適切な処置をとるために、定期的に検便検査を行うのも効果的です。

厚生労働省の「大量調理施設衛生管理マニュアル」では、同一メニューを1回300食以上、または1日750食以上作る調理施設は、調理に従事する従業員に月1回以上のノロウイルス検便検査を受けさせる旨を明記しています。

ノロウイルス感染対策のおさらいポイント

感染力の高いノロウイルスの感染を防ぐには、適切な対処と予防がカギとなります。日頃から意識をしておくことで、2次感染を防ぐことにもつながります。ノロウイルス感染対策として注意点を再確認しましょう。

・一般的なアルコールによる消毒は不活化効果がないため、次亜塩素酸ナトリウムで消毒する。

・吐瀉物などの処理を正しく行い、飛沫・塵埃など空気中に舞い上がる二次感染リスクを防ぐ。

・ワクチンや抗ウイルス薬がないため、手洗い・うがいや、食品は適切な加熱調理など、基本的な対策を徹底する。

・従業員や児童の定期的な健康チェック管理や検査を怠らない。

(参考)

「社会福祉施設等におけるノロウイルス対応標準マニュアルダイジェスト版」( 東京都福祉保健局)

「アルコール消毒に頼りすぎないで、ノロウイルスによる感染症や食中調理毒に注意! 」(消費者庁)

こちらの記事もおすすめ

環境を整備してノロウイルスの感染を防ごう

ノロウイルスは非常に感染力が高く、一人が感染すると爆発的に広まる可能性があります。自分自身を守るためにも、また感染者を広げないためにも、一人ひとりが感染対策に取り組むことが大切です。特に、食品を取り扱う業者では、会社として従業員の感染症予防意識を高めていくことと、従業員の健康状態の把握や、調理に携わる従業員への定期的な検便検査の実施など、組織としてノロウイルス対策を行うことの両方が求められます。

また、ノロウイルスの二次感染対策をはじめ、新型コロナウイルス感染症のエアロゾル感染対策としてなど、室内の空気環境を見直してみるのもよいでしょう。

株式会社UPDATERのWell-being tech事業「みんなエアー」では、安全・快適で過ごしやすい環境づくりをサポートしています。「なんとなくほこりっぽい」「湿気っぽくてカビくさい」「眠くなる」「人が多いと息苦しく感じる」ということはありませんか?それらのお困り事は「空気」の改善で解決できるかもしれません。

「みんなエアー」が提供する「MADO」は、センサーデバイスで計測した空気質データをもとに、換気のタイミングをお知らせしたり、空気の適切な改善を促したりできるクラウドサービスです。安心できる空気環境を保つことは、そこで過ごす皆さんの心身の健康や良好なコミュニケーションにも有効です。

空気環境が気になる方は、ぜひご利用を検討してみてはいかがでしょうか。

空気のデジタルトランスフォーメーション(DX)サービス「MADO(マド)」